伝音難聴の

新たな診断技術を拓く

SFIメーター開発による次世代の聴覚診断への挑戦

Introduction

はじめに

聴こえの仕組みと

診断の重要性

音を聴くための基本的な体の仕組みは、外耳道から入った音を鼓膜で受け止め、耳小骨という小さな骨の連なりを振動させ、その先の蝸牛へと音を伝えることで成り立っています。この音の伝達システムに何らかの問題が生じると、「伝音難聴」と呼ばれる聴覚障害が起こります。

難聴には、神経系のダメージが原因の「感音難聴」と、この音を伝える器官に問題がある「伝音難聴」があります。特に伝音難聴は、手術による治療が期待できるケースが多いため、早期の正確な診断がその後の人生を大きく左右する、非常に重要な意味を持つのです。

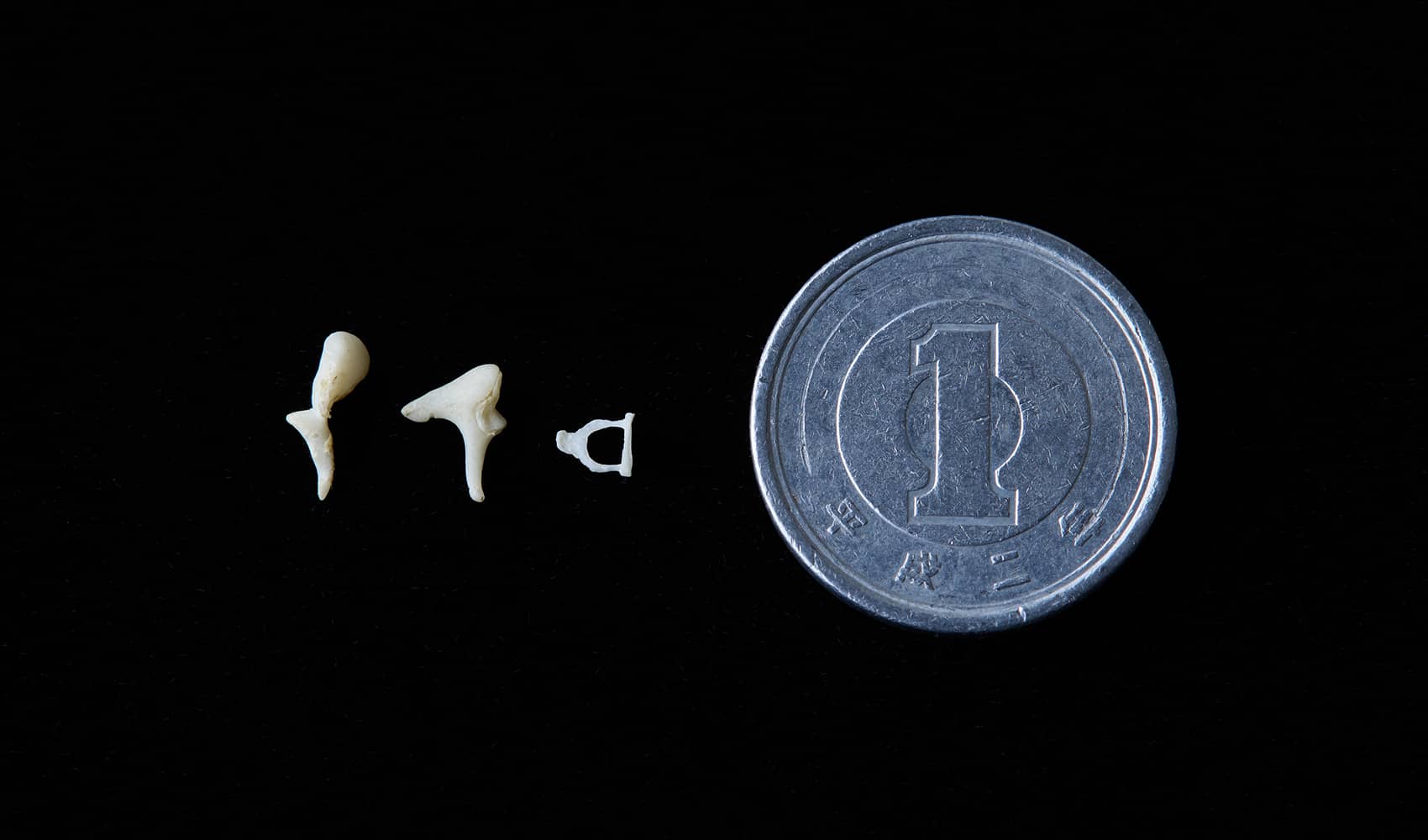

人間の耳は外耳・中耳・内耳の3つの部分からできています。耳小骨は鼓膜と内耳にある蝸牛(かぎゅう)とをつなぐ役割を持っています。音が耳の中に入ると、鼓膜と耳小骨がこのように連動して動きます。この動きによって、音のエネルギーが内耳へと伝えられるのです。

耳小骨(じしょうこつ)は鼓膜の裏にある小さい骨です。鼓膜のすぐ奥にある、とても小さな骨で、長さはわずか10mmほどです。

Current Challenges

既存の課題

なぜ、新しい診断技術が必要なのか?

現在、伝音難聴の診断には「ティンパノメトリー」という検査法が世界中で広く用いられています。しかし、60年前に開発されたこの技術は、現代の医療が求める精度に応えられていないという大きな課題を抱えています。

-

課題

01

原理的に低い診断精度

ティンパノメトリーは、226Hzという単一の低い周波数の音を使い、鼓膜の動きやすさ(コンプライアンス)だけを測定します。この単純な指標では、耳小骨が固まって動きにくくなる「固着」と、骨の連鎖が外れて逆に動きやすくなる「離断」という、正反対の病態を区別することがしばしば困難でした[*]。結果として診断が曖昧になり、不要な手術や、逆に必要な治療の遅れに繋がるケースがありました。

[*] Toya et al., J Acoust Soc Am 157:3624-3637, 2025.新しいタブで開く

-

課題

02

新生児診断における致命的な欠点

生後間もない赤ちゃんの外耳道は、成人とは異なり非常に柔らかい組織でできています。我々はティンパノメトリーの検査音を当てると、この柔らかい壁が共振してしまい、鼓膜や耳小骨の状態を正確に反映した測定できないことを発見しました [*]。これにより、先天性の伝音難聴が見逃され、言語能力の発達に最も重要な時期に、適切な治療機会を逸してしまうという深刻な問題を引き起こしていました。

[*] Murakoshi et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77:504-512, 2013.新しいタブで開く

-

課題

03

画像診断の難しさ

伝音難聴の診断には,CTやMRIによる画像診断も有効な手段の一つです.しかし,観察対象となる耳小骨の大きさはわずか数mmであり,診たい場所のサイズはサブmmオーダーです.現在のところ,これら画像診断の解像度もせいぜいサブmmであり,解像度の限界領域です.対象の角度や状態によっては,正しい判断が困難であることがしばしばあります.また,そもそもCTやMRIの実施にはコストと時間がかかることや,こどもでの実施の難しさ,被爆のリスクなど考慮すべきことが多くあります.

-

課題

04

患者と医師のストレス

上記のような状況から,伝音難聴である可能性は高いものの,必ずしも術前に中耳状態を把握できないことがあります.この不確実性は、患者さんやご家族に大きな不安を与えるだけでなく、手術の判断を下す医師にとっても長年のジレンマでした。 特に、手術による治療が可能な伝音難聴においては、診断の精度がそのまま治療方針に直結します。

Our Research

私たちの研究

SFIメーターによる次世代の難聴診断

これらの課題を根本から解決するため、私たちは新しい診断機器「SFI(Sweep Frequency Impedance)メーター」の研究開発に取り組んでいます。これは、単一の周波数ではなく、幅広い周波数帯域の音(掃引音)と外耳道内の静圧制御によって中耳の「動特性」を捉える、全く新しいアプローチです。

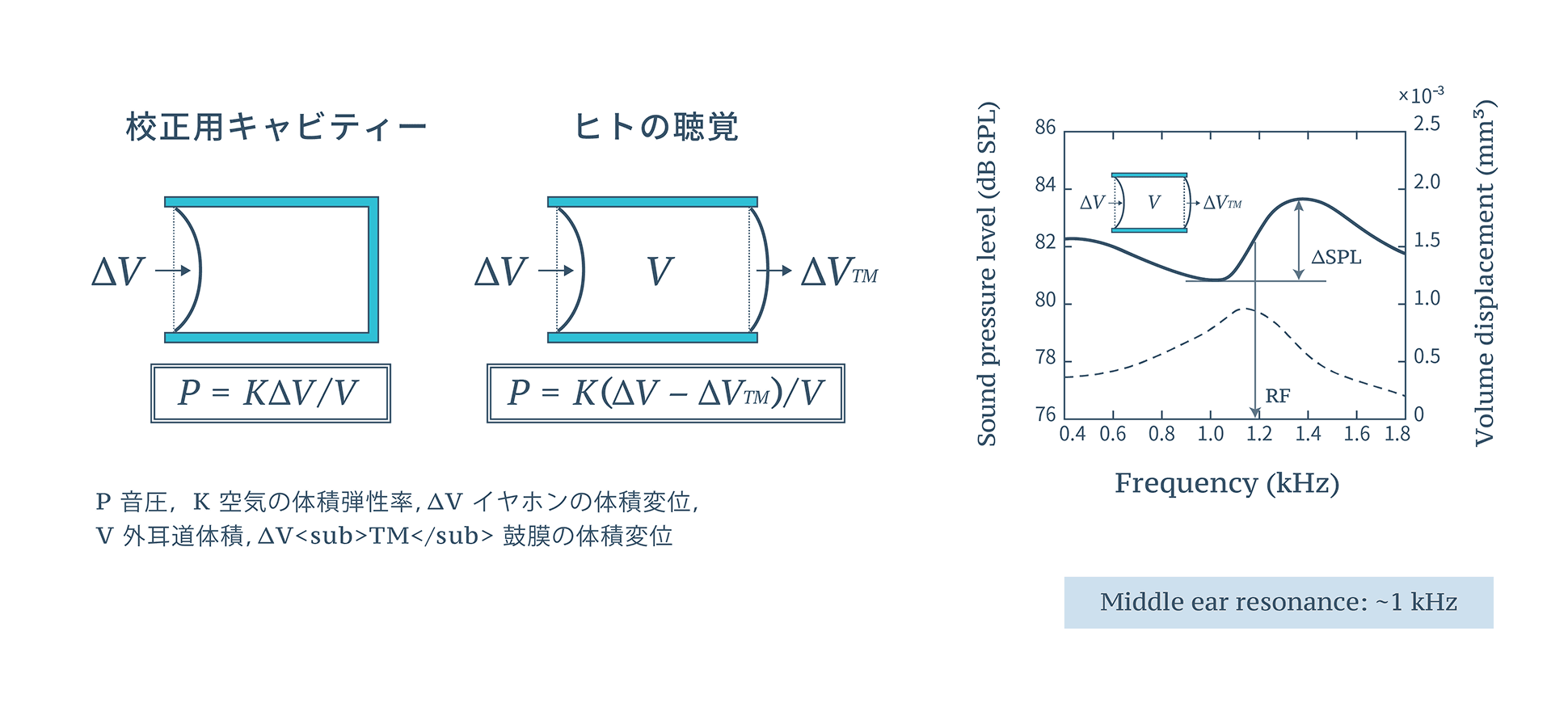

SPLカーブ(音圧レベル特性の可視化)

左:校正用キャビティ。イヤホンからの体積変位 ΔV により、空気の体積弾性率 K に比例した音圧 P が生じます。式は P = K ΔV / V。

中央:ヒトの聴覚。中耳の共振周波数RFよりも低い周波数帯では、鼓膜の体積変位 ΔVTM をΔVから差し引いた分、音圧Pが減少します。RFよりも高い周波数帯では、鼓膜の変位の位相が180度反転することから、鼓膜の体積変位 ΔVTMは負の値となり、その結果音圧Pは増大します。これによりSPLカーブの変化が現れます。式は P = K (ΔV − ΔVTM) / V。

右:周波数応答グラフ。横軸は周波数 kHz、左縦軸は音圧レベル dB SPL、右縦軸は体積変位 mm³。

実線がSPLカーブ、破線が鼓膜の体積変位。約1 kHz付近に中耳の共鳴(RF)があることが分かります。

用語:P=圧力、K=空気の体積弾性率、ΔV=イヤホンからの体積変位、V=外耳道容積、ΔVTM=鼓膜の体積変位。

和田 仁 ほか,日耳鼻 97:1443-1455, 1994.新しいタブで開く

診断精度向上の核心技術

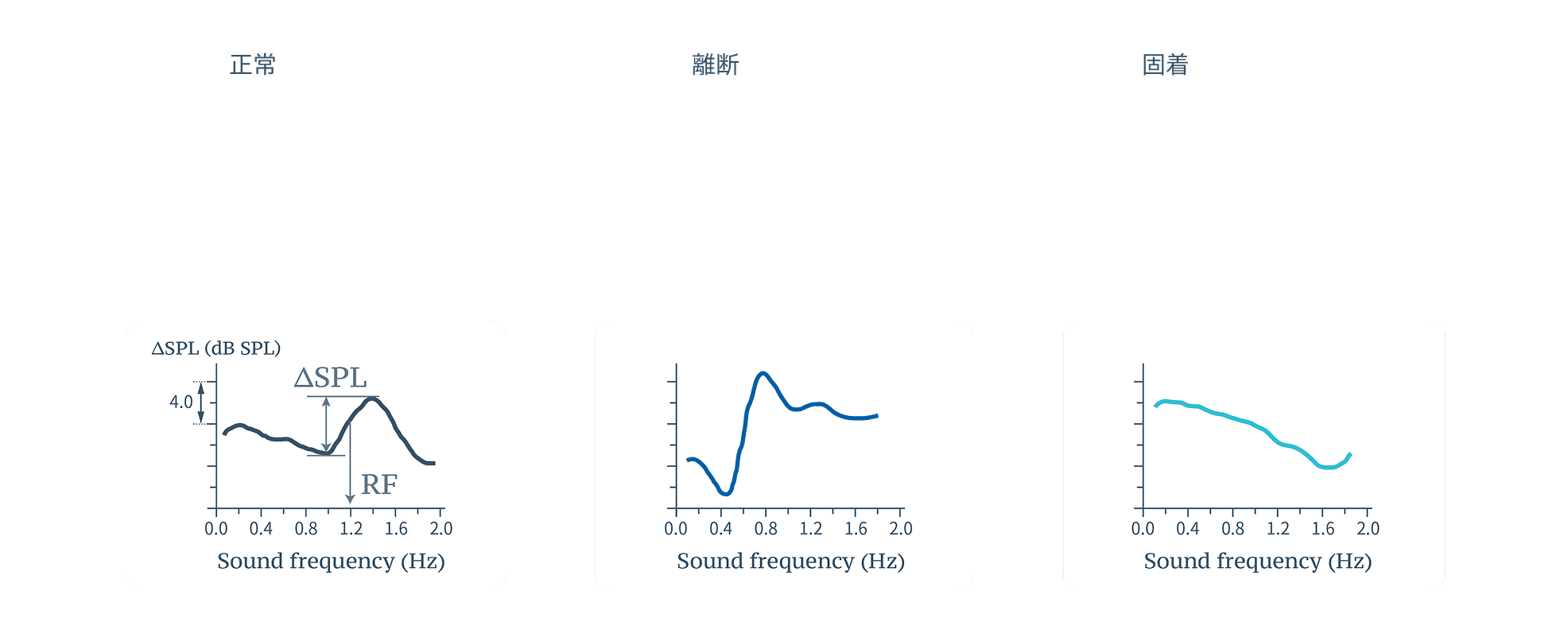

左から正常中耳,離断した中耳,固着した中耳を示しています.中耳の圧力応答や共振モードの違いを視覚的に把握するための図です。

診断の鍵

01

共振周波数(RF)

中耳全体が最も効率よく振動する周波数を示します。この周波数は中耳の「硬さ」を反映しており、耳小骨が固着すればRFは高くなり、離断すれば低くなるという明確な変化として現れます。

診断の鍵

02

音圧変化(ΔSPL)

周波数ごとの鼓膜の振動しやすさを表します。これにより、どの周波数の音が伝わりやすく、または伝わりにくいのか、そのパターンを詳細に把握できます。

SFIメーターは、これら複数の指標を組み合わせることで、ティンパノメトリーでは不可能だった病態の精密な分類を実現します。私たちの臨床研究では、その診断性能が従来法を有意に上回っていることが、既に統計的に証明されています(Toya et al., 2025)。

視覚モデルによる解析

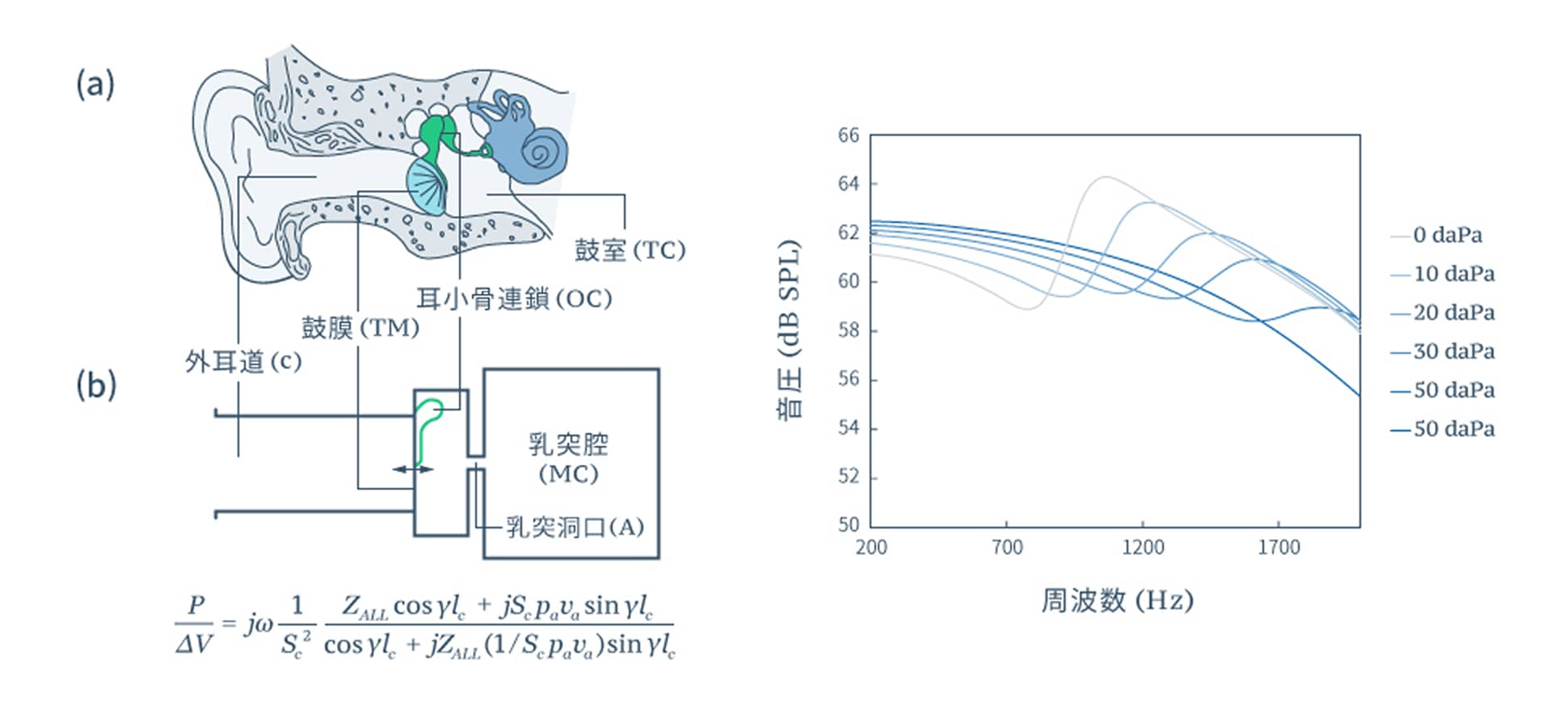

(a) は耳の解剖図。(b) はその等価回路モデル。

モデル下の数式は,入力体積変位 ΔV に対する音圧応答 P の理論式です。

右のグラフは、同モデルで予測したSPLカーブです。曲線は外耳道と中耳腔内の圧力差を daPa 単位で変化させた場合の応答を表し、凡例には 0, 10, 20, 30, 50 daPa が示されています。

圧力条件によって音圧レベルのピーク周波数と大きさが変化する様子が示されています。

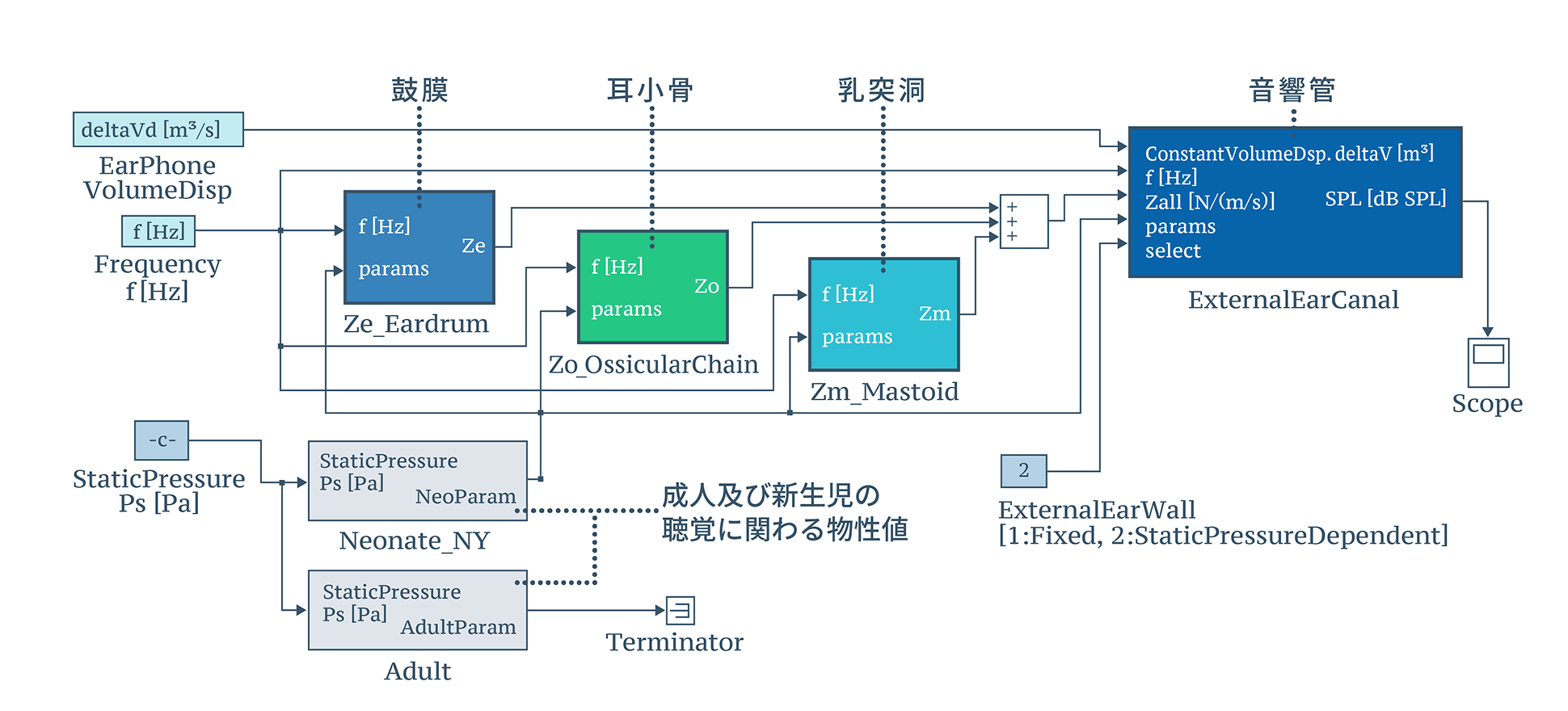

中耳の機械インピーダンスZ ALL

入力として、イヤホンの体積速度 deltaVd [m³/s] と周波数 f [Hz]、静的圧力 Ps [Pa] が与えられます。 上部には鼓膜、耳小骨、乳突洞、音響管の各部分に対応するモジュールが配置されています。

Ze_Eardrum は鼓膜のインピーダンス、Zo_OssicularChain は耳小骨連鎖のインピーダンス、Zm_Mastoid は乳突洞のインピーダンスを表します。

ExternalEarCanal は外耳道の音響特性を表し、体積変位 deltaV [V^3]、音圧レベル SPL [dB SPL] を計算します。

下部には、新生児 Neonate_NY と成人 Adult に関する聴覚系各所の物性値パラメータがあり、切り替えて使用可能です。

ExternalEarWall は外耳道壁の条件を選択するモジュールで、固定または静的圧力依存を選べます。

出力は Scope に接続され、全体の応答を観測する構成になっています。

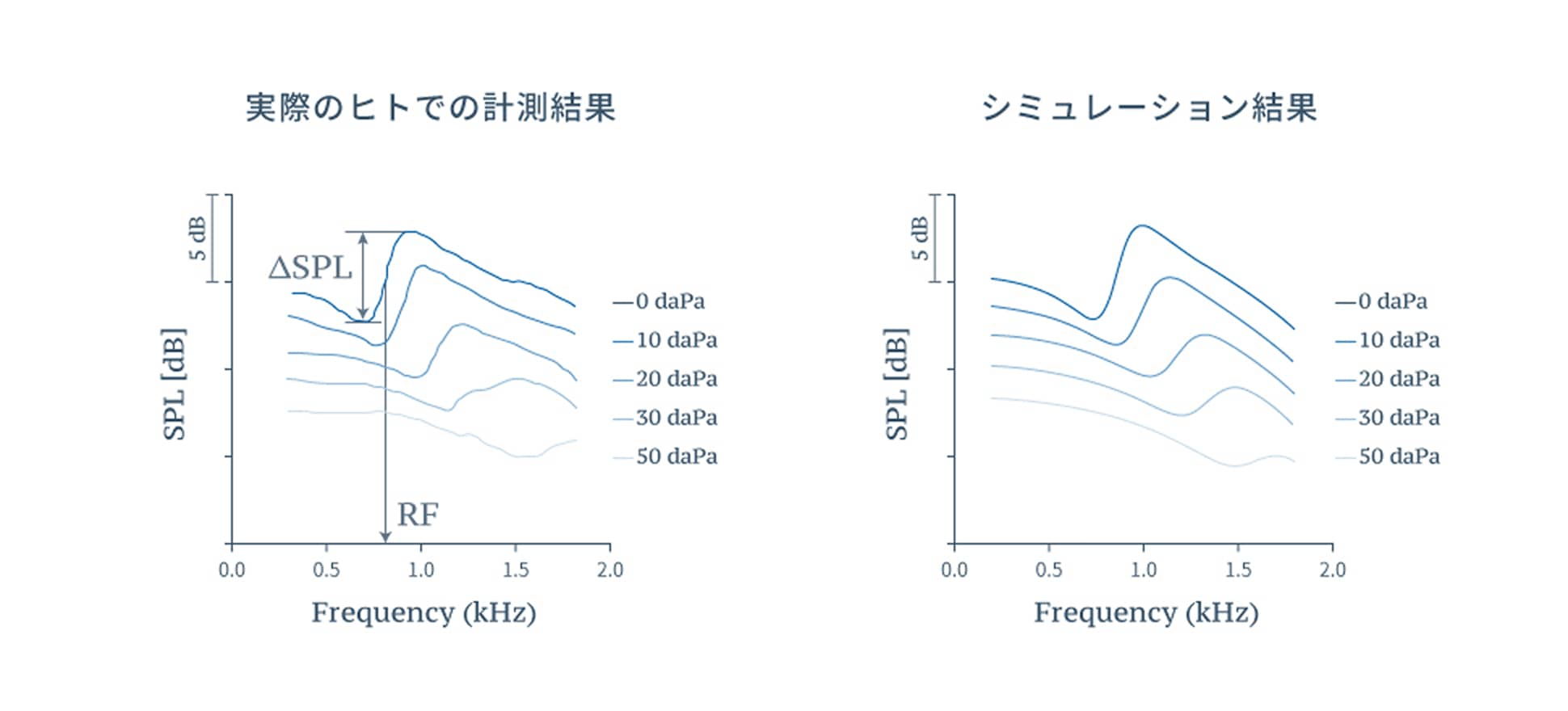

シュミレーション結果

SPLカーブは,横軸が刺激音の周波数(kHz)、縦軸が計測された外耳道内音圧SPL(dB)で表されます.5つの異なる静圧条件(0 daPa、10 daPa、20 daPa、30 daPa、50 daPa)における応答を、異なる色の5本線で示しています。

左側のグラフ「実際のヒトでの計測結果」において、ヒトの中耳系の共振周波数がRF(約1.0kHz付近)、また、鼓膜の動きやすさの指標となる音圧レベル変化がΔSPL(約5dB)としてマークされています。

右側のグラフ「シミュレーション結果」も同様の軸設定で、実測データと同様の傾向を示しています。

両グラフとも、静圧が高くなるにつれて共振周波数RFがが増大し、音圧レベル変化ΔSPLは減少する傾向があることが観察できます。

生後一週間以内の難聴診断

このSFIメーターは、大人や子どもだけでなく、赤ちゃんにも適用しました。日本とオーストラリアで、600人以上の新生児を対象に試験を行いました。これは世界初の試みであり、その有効性を実証することに成功しました。

Townsville Bulletin ,クイーンズランド州,豪州 2010年8月21日(土)

- 対象

-

824耳

(日本人11名、豪州人 610名) - 年齢

- 1-6日/0-6ヶ月

- 出生体重

-

2,632g to 4,640g (3,158.7 ± 388.3g)

- 妊娠期間

- 38-41週

- 仙台赤十字病院

- タウンズビル病院、クイーンズランド州,豪州

- イプスウィッチ病院、クイーンズランド州,豪州

References

- 1. Murakoshi et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77:504-512, 2013.新しいタブで開く

- 2. Aithal et al., J Am Acad Audiol 25: 343-354, 2014.新しいタブで開く

- 3. Aithal et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 79:1024-1029, 2015.新しいタブで開く

- 4. Aithal et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 82:64-72, 2016.新しいタブで開く

- 5. Murakoshi et al., Procedia IUTAM 24:5-14, 2017.新しいタブで開く

- 6. Murakoshi et al., J Biomech Sci Eng 12:16-00596, 2017.新しいタブで開く

- 7. Aithal et al., Int J Audiol 56:154-163, 2017.新しいタブで開く

- 8. Aithal et al., J Am Acad Audiol 29:106-117, 2018.新しいタブで開く

- 9. Kanka et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 134:110061, 2020.新しいタブで開く

Research Timeline

研究の歩み

SFIメーター開発の歴史

SFIメーターは、一朝一夕に生まれたものではありません。100年以上にわたる聴覚研究の歴史と、私たちの30年越しの粘り強い挑戦の積み重ねがありました。

1990s

2000s

基礎研究の時代

音叉からオージオメーター、そしてティンパノメトリーへ。中耳機能の検査機器が開発・普及しました。1980年代後半、東北大学でSFIメーターの原型となる原理開発が始まりましたが、実用化には至りませんでした。

2010s

新生児研究という転機

オーストラリアの病院との共同研究で、800耳以上の新生児のデータを解析。これにより「外耳道の壁も振動に影響する」という新たな知見が得られ、SFIメーター開発が大きく前進しました。

2019

Present

社会実装への挑戦

研究成果を社会に届けるため、異分野の研究者や企業(リオン株式会社)と連携。AMEDの支援も受け、医療機器としての承認を目指し、最終段階の臨床研究を進めています。

Our Values

私たちのVALUE

伝音難聴を見つけるための私たちの新しい装置は、最適な医療・健やかな発達を提供し、聴こえに悩む人々とその家族に笑顔を届けることができます。

Sweep Frequency Impedance

Values 01

最適医療の提供

Values 02

本人・家族の安心と、良好な治療および発達機会の確保に貢献

Looking Ahead

未来へ向けて

ティンパノメトリーの登場から60年以上、中耳機能を診断する革新的な医療機器は登場していません。私たちのSFIメーターは、基礎研究から40年越しの挑戦です。下記の信念のもと、新生児から高齢者まで、すべての人が最適な治療と発達の機会を得られるよう、一日も早い社会実装を目指して研究開発を続けていきます。

"The earlier hearing loss is found, the brighter tomorrow becomes."

「難聴がより早期に発見されれば、より輝かしい明日が訪れる」

Researcher Profile

研究者紹介

この挑戦を支える専門家たち

この挑戦的な研究は、臨床、工学、基礎研究の垣根を越えて集結した、情熱あふれる専門家たちの連携によって推進されています。

金沢大学、山梨大学 工学部

金沢大学

准教授 村越 道生

生体医工学、機械工学

山梨大学

助教 鳥谷 輝樹

情報科学、音響工学

知財 (弁理士事務所,TLO),共同研究,薬事,保険償還,病院(オーストラリア)

金沢大学 医学部/附属病院

金沢大学

准教授 杉本 寿史

耳鼻咽喉科学

病院 (石川県,富山県)

金沢大学 教育学部

金沢大学

教授 武居 渡

心身障害学、ろう教育

地方自治体(石川県,金沢市)